巨赤芽球性貧血を礎にMDSの研究を牽引

日血機関誌の編集を22年、英文誌の地位を固める(後編)

吉田彌太郎(医仁会武田総合病院 顧問)

2021.10.07

吉田彌太郎(医仁会武田総合病院 顧問)

1935年9月生まれ。京都市出身。1960年3月京都大学医学部卒業。66年同大大学院修了。68年1月〜71年3月までカナダ・マクギル大学留学。71年5月より関西電力病院勤務。74年金沢医科大学血液・免疫内科助教授。79年4月京都大学医学部講師(輸血部、第一内科)。1996年2月京都大学東南アジア研究センター人間環境部門(臨床医学)教授。99年4月武田総合病院副院長、2005年4月より同病院長。08年4月同院血液病センター、17年4月より現職。日本血液学会理事、日本リンパ網内系学会理事などを歴任。1979年〜2001年まで日本血液学会機関誌『International Journal of Hematology』の編集長を務める。

京大第一内科で日血会誌の編集実務に就く

学会の社団法人化に伴い編集部が学外移転

さて、私の血液内科医としての研究の話はここまでとし、ここからは、あまり語ったことのなかった日本血液学会の機関誌(日血会誌)の編集者としての取り組みについてお話しします。

私が血液学会の機関誌の編集実務を担当するようになったのは、京大第一内科に戻って間もない1979年のことです。前任の刈米重夫先生が福島県立医科大学へ、中村徹先生が福井医科大学(当時)にそれぞれ転出されたため、私が引き受けることになりました。以来22年間、医師人生の大半をかける仕事になるとは、そのときは夢想だにしませんでした。況や英文誌International Journal of Hematology(IJH)のFounding Editorになろうとは、顧みて驚愕あるのみです。

日血会誌の編集部が京大第一内科に置かれるようになった歴史は、戦前に遡ります。1932年に名古屋大学の勝沼精蔵先生らにより日本血液学会が設立され、1937年に『日本血液学会雑誌』(日血会誌)が創刊されました。学会事務局と会誌の編集部は名古屋大学に置かれましたが、第二次世界大戦の戦火を避けるため、勝沼先生から京大の天野重安先生に要請があり、京大病理学教室にすべての資料を運び、事務局と編集部が京大に移り、編集長も勝沼先生から天野先生になりました。天野先生が亡くなった後は、血液内科学のあった第一内科に編集部が移動し、編集長は脇坂先生、内野先生と歴代の教授が務め、刈米先生、中村先生が実務を担っていたのです。そして、そのお鉢が私に回ってきました。

私が取り組んだ最大の使命は日血会誌の英文誌化です。内野先生が退官される前後に、血液学会の社団法人格取得と、それに伴う編集部を含む学会事務局の学外への移転がその背景にありました。そして、学術論文は国際的に読まれ、かつ引用されることが使命であり、それは学会誌の最重要課題である、との議論が学会で巻き起こりました。

その当時、ISI社(現・トムソン・ロイター社)の創設者であるユージン・ガーフィールドが学術雑誌の評価のために考え出したインパクトファクター(IF)が話題となっており、日血会誌もIFの高い雑誌を目指すことになりました。IFは「引用影響度」と訳され、ある学術雑誌に掲載された論文群が、ある特定の期間にどれだけ引用されているのかを示す指標です。具体的には、ある年の雑誌Aの論文群が引用された回数を、その前年と前々年に雑誌Aに掲載された論文数で割った値で、引用された論文の数が多いほど影響力のある学術雑誌だ、という考え方です。

また、日本免疫学会が、東京大学の多田富雄先生が中心となって英文誌(International Immunology)を海外の出版社から発行を始めたのも刺激になりました。評議員アンケートでも機関誌の英文誌化を支持する声が多く、総会でも「質の高い論文、症例報告ではなく原著が中心となる機関誌にしよう」という方向で英文誌化が決議されました。

英文誌化により国際的に評価される学会誌を目指す

外国の出版社から発行、その選定や契約に苦労

誌名は『International Journal of Hematology』としました。理事会でも、あり方委員会でも有力な対案はなく、あっさりと決まりました。編集委員の選出では、国際的に評価される論文が掲載される雑誌であることをアピールするために、いろいろと工夫を凝らしました。

まず、国内の編集委員は血液学会が選任しました。国外の編集委員については、理事会とあり方委員会、国内の編集委員から分野別に候補を推薦してもらい、熟考と周到な打診を重ねました。そして2つの国際組織を作ることとし、1つは国別のEditorial Board、もう1つはシニアのメンバー約10人で構成する International Advisory Boardです。さらに、アジア、欧州、米国の3地域からRegional Editorsを各1人ずつ選定しました。

掲載論文の決定では、まず国内の編集委員が国内および海外からの投稿論文を査読し、それを海外のBoard やEditor に回して査読するという体制を作り上げました。

人知れず苦労したのが、出版社の選定です。『IJH』の国際的知名度を上げること、一切の日本語を雑誌から排除すること、国内外からの論文投稿時に質的に高い原著論文が投稿されることが要望されており、その実現には外国出版社しか期待できませんでした。こうした私たちの期待を満たし、IF向上を目指せる出版社を見つけることが、最も困難で重要な仕事となりました。

検討を重ねたのち1991年にElsevier社と契約し、年間10冊の発行を始めました。同社からは9年間発行しました。ただ、世界的に巨大な出版社ということもあり、頻回の値上げ要求や細かい仕様変更をする割に、ASHなどの国際学会の場でのPRもなく、雑誌の知名度向上にほとんど貢献してもらえず、期待外れでした。

3期9年の契約が切れるのを機に、1999年から米国のCarden Jennings社から出版することにしました。同社は中規模ながら、雑誌のPRにも意欲的で表紙デザインなども含めて好感の持てる出版社で、2008年まで同社からの出版が続きました。2008年からは現在のSpringer社からの発行となっていますが、私は編集長を辞しており関与はしていません。

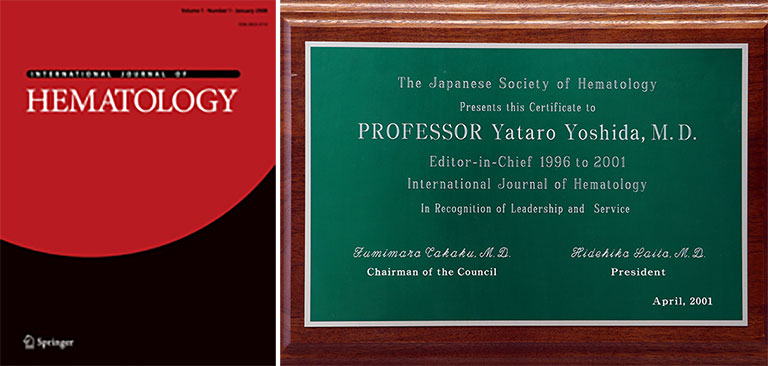

2001年に編集長を京大の内山卓先生に託し、私は退任しました。その後、編集長は慶應義塾大学の須田年生先生(当時)(2005〜12年)、東京大学の北村俊雄先生、そして現在は京大の髙折晃史先生が務めておられます。なお、私は、編集長退任時に学会から特別功労賞を授与され、立派な楯をいただきました。

IFの向上を目指して英文誌化した『IJH』の2020年のIFは2.490です。血液の領域では『Blood』誌が断トツのIF17で、次いでEHAの機関誌も兼ねるイタリアの『Hematologica』が7.116、英国血液学会の機関誌『British Journal of Haematology』が6.998、ドイツとオーストリアの血液学会の機関誌『Annals of Hematology』が2.673と続きます。この他、単独国の学会誌ではありませんが『European Journal of Haematology』がIF2.22となっています。われらが『IJH』は五指に入るIFを誇る学術誌となっています。

今後は、さらに斬新で注目を浴びる企画、例えば血液疾患群の分類や診断基準の変更に対する建設的批判や、補助診断法の提案、多国間共同事業を踏まえたアジアの血液疾患の特徴などの投稿を期待します。血液学会には、教育、診療、国際関係、学会活性化、学術統計などいろいろな小委員会があり、それらの委員会の機能を発揮するのも一案かと思います。若い血液内科医には、質の高いオリジナリティのある原著を、まず『IJH』に投稿してもらいたいと望んでいます。

最後に、ほとんど謦咳に接したことのない天野先生、直接ご指導いただいた脇坂先生、内野先生、歴代の血液学会会長や理事長に感謝いたします。歴代編集長や多くの国内外の編集委員の方々にはお世話になりました。米国在住の小川真紀雄先生からはアメリカのRegional Editorで『IJH』への強い思い入れを感じました。京大第一内科の笹田昌孝、小熊茂両先生には、Associate Editor として大変お世話になりました。出版社との折衝では、名古屋の斎藤英彦先生にサポートいただき、名実ともにPublication Committeeの委員長として多年にわたりご活躍いただきました。

『IJH』の編集に関して私が謝辞を述べる機会がこれまであまりありませんでした。この場を借りて、改めて御礼申し上げます。