がん免疫療法の可能性を“暗黒時代”から追究

治療成績のさらなる向上を目指し研究を続ける(後編)

安川正貴(愛媛県立医療技術大学 理事長・学長)

2020.04.09

安川正貴(愛媛県立医療技術大学 理事長・学長)

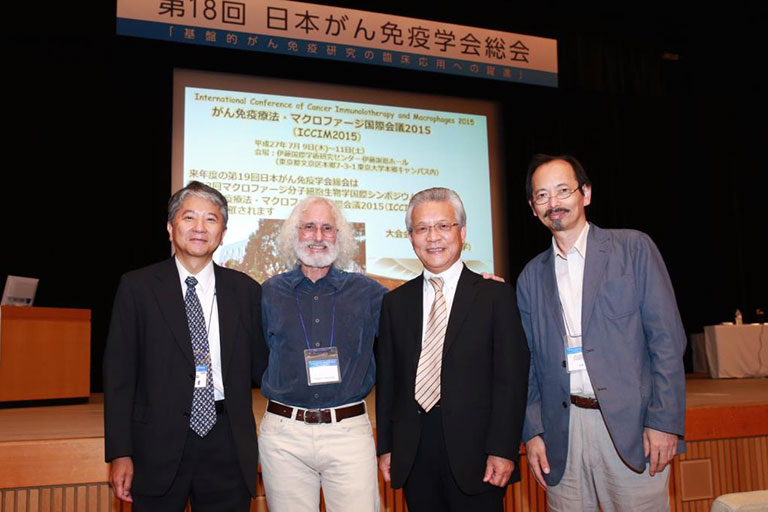

1952年香川県生まれ。71年愛媛県立松山東高等学校卒業。77年秋田大学医学部卒業後、愛媛大学医学部附属病院医員、79年同助手。79年9月〜80年8月まで東京医科歯科大学難治疾患研究所に国内留学。82年9月~83年8月まで米国・ミネソタ大学免疫生物学研究所留学、同年9月〜84年9月まで米国・バージニアメイソン研究所で研究。87年4月愛媛大学医学部附属病院講師、91年愛媛大学医学部助教授を経て2005年10月に同大内科学第一教授に。09年同大医学部附属病院副病院長、11年同大大学院医学系研究科長・医学部長、15年同大副学長・国際連携推進機構長。18年愛媛大学退官(定年)、同大プロテオサイエンスセンター特命教授に。20年4月より現職。日本血液学会(名誉会員、第4回国際シンポジウム会長)、日本感染症学会(名誉会員、第88回学術講演会会長)、日本がん免疫学会(名誉会員、第18回総会会長)、日本血液疾患免疫療法学会(名誉会員、第2回学術集会会長)、日本内科学会(功労会員、四国地方会会長)などを務める。

がん関連抗原の発見を機にがん免疫研究にシフト

BCR-ABL、WT1などの特異的T細胞クローンを次々に樹立

1991年の暮れ、腫瘍免疫の分野で大きな進展がありました。ベルギーのルードウィッヒがん研究所のBoon博士らによってヒトT細胞が認識するがん関連抗原が初めて明らかにされ、『Science』に論文が発表されたのです。その後、新たながん関連抗原が相次いで報告され、腫瘍免疫学でもやっと分子基盤に基づいた研究が展開されることになりました。

すでに、T細胞はHLAとペプチド断片の複合体をT細胞レセプターで特異的に認識することが分かっていたので、がんに特異的に発現しているタンパク質のアミノ酸配列からHLAに結合する領域を合成し、そのペプチドで刺激することによってがん特異的T細胞を誘導できることが期待できます。

私はこれらの論文に大いに刺激を受け、まず白血病特異的抗原として慢性骨髄性白血病(CML)に発現するBCR-ABL融合タンパク質を標的とした実験計画を立てました。BCR-ABLの融合部分をカバーする合成ペプチドで末梢血リンパ球を刺激したところ、意外と簡単にBCR-ABL特異的T細胞株が樹立できました。今思うとビギナーズラックだったかもしれません。15 merという比較的長いペプチドで刺激したので、得られたT細胞クローンは全てCD4陽性でしたが細胞傷害活性を有していました。しかし、CMLコロニー形成はむしろ増強する結果となりました。意外な結果でしたが、幸い『Blood』で発表することができました。この結果に味を占め、その後、私の研究の主軸はウイルス感染免疫学からがん免疫学に大きくシフトしました。

そして、様々な白血病関連抗原を同定していきました。WT1はほとんど全ての白血病で高発現しており、正常細胞での発現量は極めて低いことが知られています。WT1は白血病の微小残存病変(MRD)のバイオマーカーとしても用いられるため、白血病に対する汎用性のある免疫療法を目指して、WT1を標的としたがん免疫療法の開発を開始しました。その結果、日本人で60%と最も頻度の高いHLAであるHLA-A24拘束性のTAK-1と名付けたWT1ペプチド特異的CTLクローンを樹立することができました。

当時、クローン技術を持っている施設は世界的にみても少なく、T細胞クローン樹立は我々が世界に誇れる技術であり、私が米国留学で身に付けた経験が大変役立ちました。クローン技術は匠の技と言えるもので、毎日顕微鏡を覗きながら、細胞の様子を観察し、メディウムをこまめに交換するなどの“世話”が必要で、熟練が求められます。ある国際学会で「いろいろなT細胞のクローンを樹立しているが、一番大切なことは何か」と聞かれ、半分ジョークで「大学院生の努力だ」と答えたことがあります。

WT1ペプチド特異的CTLクローンの樹立を、大阪大学の杉山治夫先生に伝えたところ、驚いたことに阪大グループもWT1特異的CTLの誘導を試みており、明らかになったT細胞認識エピトープは我々のものと全く同一でした。この後、杉山先生はWT1ペプチドワクチン療法の大規模な臨床試験へと研究を進め、我々はTAK-1由来T細胞レセプターを用いた免疫遺伝子治療へと発展させていきました。このTAK-1の存在がなければ、我々のがん免疫研究は途絶えていたかもしれないと思います。それだけ価値のあるCTLクローンでした。

基礎研究の経験は臨床にも大いに役立つ

基礎と臨床を橋渡しする研究も実施

さて、ここまで主に研究の話をしてきましたが、当然ながら私は血液内科医としての臨床経験も積んできました。そして、基礎研究の経験が臨床にも大いに役立つことも学びました。エピソードを2つ紹介します。

ある日、県下の産婦人科医から前置胎盤による不正出血のため帝王切開した患者が高熱と紅皮症を来したと連絡がありました。患者さんは9日前に4名からの新鮮血輸血を受けており、主治医が輸血後GVHDではないかと疑い、紹介となりました。緊急入院した患者は高熱を呈し、末梢血には顆粒を有する異形リンパ球が認められ、高度の肝障害やDICも来して多臓器不全の状態でした。臨床症状から輸血後GVHDの可能性が極めて高いと判断しました。

当時、輸血後GVHDは確実に死に至る疾患と言われていましたが、何もしないわけにはいきません。そこで、当時最も強力なT細胞免疫抑制療法として、ステロイドパルス、OKT3、シクロスポリンの併用療法を行ないました。その結果、翌日には解熱し、全身状態も短期間で劇的に改善され、無事退院されました。この症例は世界で唯一の輸血後GVHD治癒症例として大きく注目されました。T細胞免疫応答を研究していたことが、この治療法の発想に結びついたと思います。学生や研修医には、この症例を示して、若い時に基礎研究を経験することが将来の臨床の力になると教えています。

もう一つは、皮膚科病棟からの往診依頼です。薬疹と思われる患者の肝機能と腎機能が低下し、多臓器不全の様相を呈してきたので内科的に診察してほしいという紹介でした。患者さんを診察して、両側頸部のリンパ節腫脹と末梢血に異型リンパ球が出現していることが気になり、この2点からウイルス感染、特にT細胞指向性ウイルス感染症の可能性が頭に浮かび、ウイルス分離を試みました。患者リンパ球と臍帯血リンパ球を混合し、フィトヘマグルチニン(PHA)で刺激後、細胞変性効果(CPE)の出現を目印に培養を継続しました。数日後、培養中のリンパ球の形態が大きな風船のように変化していることに気が付き、継代を経てウイルス分離に成功しました。手元にあった抗HHV-6抗体とPCRによる遺伝子増幅で、分離できたウイルスがヒトヘルペスウイルス 6(HHV-6)Bであることが判明しました。

このことを当時の皮膚科教授だった橋本公二先生にお伝えしたところ大変興味を示され、その後、全国調査も含め症例蓄積がなされました。詳細な解析によって、特定の薬剤による薬疹が引き金となり、潜伏感染しているHHV-6が全身性に再活性化するという極めて興味深い病態が解明され、薬剤性過敏症症候群(DIHS)と命名されました。DIHSは今や医師国家試験にも出題されるほど重要な疾患と認識されています。愛媛大学発の新たな疾患提唱に、それまでの基礎研究が役立ち、臨床医学に貢献できたことは臨床医として大きな喜びでした。

基礎と臨床の橋渡しという意味では、我々が樹立したWT1特異的CTLクローン由来のT細胞レセプター(TCR)遺伝子を導入した遺伝子改変T細胞による養子免疫療法開発が、三重大学の珠玖洋先生の主導により、難治性白血病に対する臨床研究へと発展しました。結果は、ある程度の臨床効果が得られたものの、その白血病効果は十分満足できるものとは言えず、さらなる改良が必要と考えられました。克服すべき課題は、TCR遺伝子導入細胞の疲弊でした。

そこで、できるだけ若くて増殖力がある遺伝子改変T細胞を作製する目的で、理化学研究所の石川文彦先生と共同で研究を進めることになりました。石川先生とは、先生が米国留学から帰国されてからの旧知の仲です。石川先生の専門であるヒト化マウスの実験系を用いて、造血幹細胞に我々のTCR遺伝子を導入することで、WT1特異的CTLが分化増殖できるかを検証したところ、見事に白血病特異的CTLを誘導することができました。また、京都大学iPS細胞研究所の金子新先生とはiPS細胞に遺伝子導入することで、若くて増殖能力に優れたCTLを大量に作製することにも成功しました。金子先生は松山のご出身で、私の教室で研究を始められた先生です。現在、iPS細胞を用いたがん免疫療法開発で大変ご活躍で、私たちと一緒に研究をした経験が役立っているとおっしゃっていただき嬉しく思っています。

今後はBiTE、SFTSの研究を後方支援

新たながん治療法の開発を担える臨床医を育てたい

私は2018年に愛媛大学を定年退職し、引き続き愛媛大学プロテオサイエンスセンター特命教授として研究を継続してきました。この4月からは愛媛大学を離れ、愛媛県立医療技術大学理事長・学長に就任しましたが、今後も愛媛大学客員教授として医学研究を継続していきます。

主な研究テーマは二つです。一つはこれまで行なってきた、がん免疫療法のさらなる発展です。越智俊元講師が中心となって、新たな蛋白工学の手法を確立し、新規のCAR-T細胞ならびにBi-specific T-cell engager (BiTE)作製に応用しています。研究成果は、2019年の日本血液学会総会でプレナリーセッション演題に選ばれ、また他学会でも高く評価していただき、現在、大学発ベンチャー起業も計画しています。

もう一つの研究テーマは、重症熱性血小板減少症候群(SFTS)の治療法開発です。SFTSはダニ媒介のウイルス感染症で致死率が30%近い、わが国で最も予後不良な感染症です。白血球や血小板が減少することから血液内科に紹介されることが多く、血液内科医が熟知しておかねばならない重要な疾患です。数年前からAMEDの研究班を任され、今新型コロナウイルス治療薬としても注目を浴びているファビピラビル(アビガン)の有効性と安全性を全国規模で検証しました。その結果、明らかな治療効果が得られ、さらに企業治験へと発展し、現在薬事承認に向けて作業が進んでいます。

医学の研究にゴールはないと思っています。ガイドラインやマニュアルに沿った治療だけで全ての患者さんが治ればいいのですが、現実はそうではありません。今、治すことのできない疾患の治療成績を向上させるのも医師の仕事です。研究を行ない、そしてその研究結果から重要な知見が得られたとしても、その先には何倍もの“分からないこと”が出てきます。だから、またその一つひとつに取り組み解決していく。そこに研究の面白さがあります。

NEJMなどの医学雑誌に掲載されるような臨床研究も大事ですが、新しい治療法を開発するためには、『nature』『Science』などに掲載される基礎研究がベースとなります。そのような研究ができる臨床医は不足しており、私はそうした人材の育成にも力を注いでいきたいと思っています。