白血病の薬物治療の“本流”を貫き50年

JALSGを設立、研究レベル向上に貢献(前編)

大野竜三(愛知県がんセンター 名誉総長)

2019.12.25

「この人に聞く」のシリーズ第11回では、愛知県がんセンター名誉総長の大野竜三氏にお話をうかがいました。医師になって3年目に米国に臨床医として留学し、帰国後も白血病の研究と治療に取り組み続け、JALSG設立の中核メンバーとしてわが国の白血病の治療研究を国際的に通用するレベルに引き上げるなど、白血病診療に多大な貢献をしてきました。日本の医学研究が下火になりつつある現状を憂え「世界と伍していくには、研究方法を思い切って変えるなどの変革が必要」と訴えます。

大野竜三(愛知県がんセンター 名誉総長)

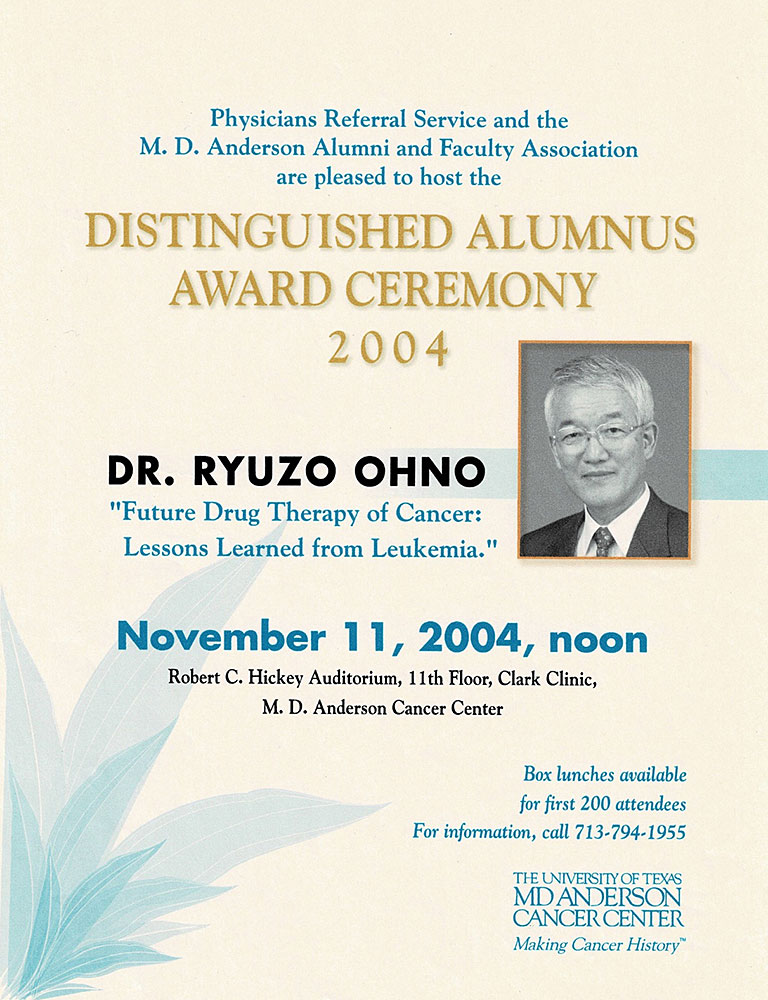

1940年岐阜県中津川市生まれ。64年名古屋大学医学部卒業後、聖路加国際病院インターン。65年名古屋大学第一内科入局。66年米国・ダラスのワドレー研究所血液内科フェロー、67年米国・ヒューストンのMDアンダーソンがんセンター化学療法科フェロー。69年に帰国し、75年名古屋大学検査部助手、83年同第一内科講師を経て89年に名古屋大学分院内科助教授。93年浜松医科大学第三内科教授に就任。2000年愛知県がんセンター病院長、03年同センター総長、05年に名誉総長に。1987年にJapan Adult Leukemia Study Group(JALSG)を設立し、2005年まで代表を務めたほか、厚生労働省の数多くの班研究の班長に就いた。

振り返れば、白血病の治療研究、特に薬物治療の本流を貫いてきた半生でした。

1965年に名古屋大学第一内科へ入局した年に受け持った、私と同い年の男性白血病患者さんが運よく治癒するという幸運に恵まれ、そのことが「白血病は化学療法で治すことができる」との確信となり、私を駆り立てていきました。

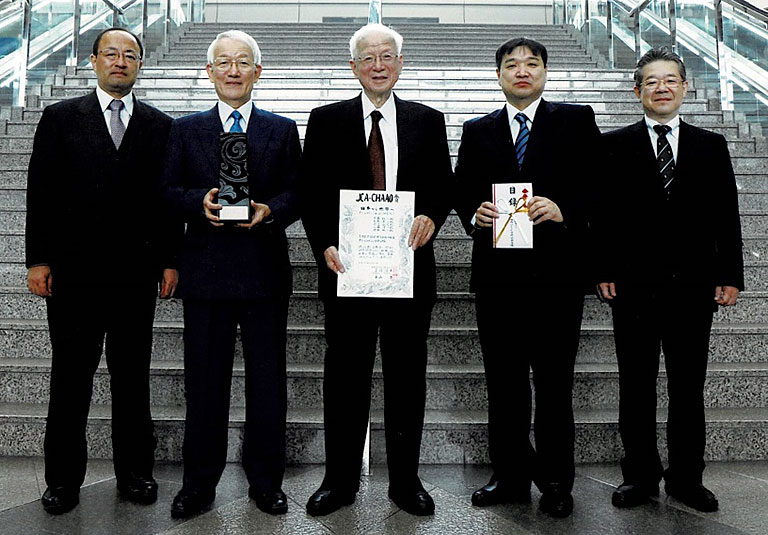

1987年に、わが国で白血病領域でのエビデンスを確立する目的で、成人白血病治療共同研究グループ(Japan Adult Leukemia Study Group:JALSG)を設立してからは、多施設による白血病臨床研究を数多く実施し、よりよい診断・治療法の開発と、白血病などの造血器腫瘍の治癒率、治療の質の向上に努めてきました。

目標は、白血病患者さんの5割以上を治すことでした。道は険しいものでしたが小児急性リンパ性白血病(ALL)や急性前骨髄球性白血病(APL)、慢性骨髄性白血病(CML)などでは、この目標は達成されています。今後は、分子標的薬、免疫チェックポイント阻害薬、CAR-T細胞療法などにより、白血病全体の5割以上を治すという私の悲願が達成されることを願っています。

東京で名大出身の諸先輩方の活躍をみる

医師になって3年目に臨床医として米国留学

私は岐阜県中津川市で生まれ、そこで高校まで過ごしました。今なら名古屋から特急で50分ほどの町ですが、当時はのんびりした田舎でした。実家は薬屋で、長男でしたから、高校3年生になって進路を考えるようになったとき、薬学部に進むものと漠然と思っていましたが、父から「医療関係に進むなら医者になれ」と勧められました。父の経験からそう言ったのだと思います。高校1年生のとき急性腎炎になり、治療は学校を休んで寝ていることと、スイカを沢山食べて尿を出すことしか指示されなかったことに不信感をもったこともあり、医学を勉強するのも悪くないなと思い、名古屋大学医学部を受験しました。

当時の医学部は、ポリクリ(臨床実習)も今のように、患者さんを問診し、カルテに記載するなどの実習ではなく、教授の回診に付いて回るか外来診察を見学する程度でした。ですから、血液内科を目指そうなどという気持ちは全くありませんでした。

卒業後は1年間インターン(無給)として病院に勤務したのち、各大学の医局に入局するという仕組みでした。私は「外国で勉強したいな」と漠然と考えていたので、外国系の聖路加国際病院で1年間実地修練をしました。聖路加病院から歩いて10分ほどのところに、開設されたばかりの国立がんセンター(現・国立がん研究センター)があり、そこに名大マンドリンクラブの先輩である下村正徳先生がおられたので、時々見学を兼ねて訪ねていました。当時、がんセンターの内科系部長は、名大第一内科出身の木村禧代二先生が務めておられ、私はその活躍ぶりをみて純粋に「格好いいな」と憧れたのが、その後の進路を決めるきっかけにもなりました。

インターンを終えたら内科か小児科に進もうと考えていましたが、東京で名古屋大学といえば、血液に強い大学といわれていたこともあり、第一内科の大学院を受験し、運よく合格しましたので、木村禧代二先生が国立がんセンターに移られる前にチーフをされていた第三研究室に所属しました。第一内科では第二研究室が赤血球系や悪性リンパ腫の、第三研究室が白血病や凝固の研究を行なっており、チーフは山田一正先生でした。

そして、私が受け持った患者さんの一人が、名大第一内科で最初の治癒例になり今も生存中の私と同年生まれの急性骨髄性白血病(AML)患者さんだったのです。2人主治医制の先輩である塩屋雅夫先生の指導を受けながら、6-メルカプトプリン、シクロフォスファミド、プレドニゾロンの3剤経口併用療法で治療したところ、運よく完全寛解に導入できました。今でこそ成人のAMLでは80%以上の寛解が得られますが、当時は完全寛解になるだけで万万歳でした。

一方、週2回の第一内科外来日の大学院1年生の担当業務は酷いものでした。なんと検尿と検便係で、外来・入院を問わず血球計算も医師の仕事でした。聖路加病院では、既にこれらの仕事は検査技師の業務でした。こんなことを続けていたら一流の臨床医になれないという危機感から、無謀とも思える米国留学を決意しました。

当時の米国では、ECFMG(Educational Counsel for Foreign Medical Graduates) certificate を得るだけで臨床に従事でき、その頃の日本の医師国家試験に比べてかなり難しい試験でしたが、インターン仲間と一緒に勉強し運よく1回で合格できました。そして1966年の夏に渡米、テキサス州ダラスにあるワドレー研究所(現・ワドレー分子医学研究所)のクリニカル・フェローとして勤務することになりました。

米国留学で白血病と向き合うことを決意

MDアンダーソンに移り、AACRでは口頭発表も

ワドレー研究所は、第1回国際血液学会会長を務めたJ.M. Hill 博士が所長を務める小さな研究所でした。ただ、ベイラー大学の大学院が併設され、J. Roberts 博士らが大腸菌からL-asparaginase を抽出・精製するなど、白血病の最新の治療研究も進められていました。

私はクリニカル・フェローでしたが、実際にはインターン・レジデントのように、研究所の近くの2つの病院に入院している患者さんの診療が主な仕事でした。担当したのは、白血病を含めた血液疾患の患者さんで、患者数が多く多忙でしたが、日本では滅多に診られない鎌状赤血球症やサラセミア、ゴーシェ病など貴重な症例も多数経験できました。

ただ、最初は言葉に苦労しました。1日おきに宅直でのon call があり、夜間の電話ベルに怯えました。ただでさえ直接話してもコミュニケーションが困難なのに、電話を通すとまるで理解できないのです。分かったような返事をして急いで病院に駆けつけ、改めて直接話を聞いてから対処するということが続きました。言葉だけでなく、お亡くなりになった患者さんのご遺族をハグして慰めることなど、文化の違いにも戸惑いました。それでも1年間、こうした経験を積んだおかげで、翌年ヒューストンのMDアンダーソンがんセンターに移った頃には、電話で話を聞くだけで、相手がどの程度の教養と背景を持つ人なのかまで分かるようになっていました。

1967年7月から2年間、MDアンダーソンがんセンターにクリニカル・フェローとして勤務しました。白血病・がん化学療法の世界的リーダーのEmil Frei先生、E.J. Freireic先生、G.P. Bodey先生、E.M. Hersh 先生らが、米国国立がん研究所(NCI)から移ってきて、Department of Developmental Therapeuticsを開設して2年目でした。まだ若かったこれらの先生方から直接、白血病の化学療法や免疫療法の本流を学べたことは幸運で、その後の私の研究の方向性を決定づけることになりました。

半年後にはsolid tumor serviceの担当となりました。当時は固形がんに有効な薬剤はほとんどなく、新薬を試しても無効ばかりでした。特に印象深かったのは、悪性黒色腫です。皮膚病変が進展すると体中が真っ黒になり、黒い尿を排泄し、巨大な肝腫や脳転移に苦しみながら亡くなった患者さんを何人も看取りました。ただただ「力及ばず申し訳ない」と合掌するしかありませんでした。その約40年後の2010年、シカゴで開かれた米国臨床腫瘍学会(ASCO)のPlenary Session で、免疫チェックポイント阻害薬のイピリムマブがこの悪性腫瘍を治癒させる可能性があるほどの有効性を示すとの報告を聴いたときには、当時を思い出して目頭が熱くなりました。

MDアンダーソンの2年目は、外来診療とon call dutyが仕事となり、研究時間が与えられました。私は、Hersh 先生のもとでリンパ球幼若化現象の解明に取り組みました。そして、L-asparaginase にこの幼若化現象の抑制効果があることを見出し、1年間で『Blood』『Cancer Res』『Clin Exp Immunol』の3つの学術誌に論文を掲載することができました。1969年にサンフランシスコで開催された米国がん学会(AACR)総会でも発表しました。当時のAACRは口頭発表しかないため採択率が非常に低く、MDアンダーソンの中でも採択されれば大いばりできました。

こうして3年間の米国留学を終え、1969年7月に名大第一内科に戻りました。

世界の白血病の治療研究の進歩に愕然

3人の発起人でJALSGを立ち上げる

名大では第一内科第三研究室で、白血病の診療と研究に明け暮れました。75年に助手となり、卒業後11年目にして初めて大学から給与をもらえることになりました。70年に結婚していましたが、「そんな給料では娘を養うことはできない」と義母に言われ、週午後2回のアルバイトを3回に増やし、何とか生活していました。

83年に第一内科講師となり、名大分院内科教授に就任された山田一正先生の後を受けて第三研究室のチーフとして白血病の臨床と研究を進めていきました。1970年代後半から成人のAMLは高率の完全寛解(CR)が得られるようになり、名大ではBHAC-DMP療法により80%前後のCRが得られ、『J Clin Oncol』誌に日本からの最初の論文として掲載されました。1985年から始めたM-85療法という改良治療法によって、寛解例の5年生存率を40%前後に上げることができました。

しかし、名大とその関連病院で治療できる患者数は限られており、治療成績が向上したにもかかわらず、単施設からの少数例の結果では世界は認めてくれず、『Int J Hematol』誌に掲載されるに留まりました。世界の潮流は、多施設共同研究グループによる大規模な臨床試験によってエビデンスを構築する時代になっていたのです。それを見せつけられたのが、1987年2月にイタリア・ローマで開かれた第4回国際白血病治療シンポジウムでした。

〈後編では、日本の研究を世界レベルに引き上げるために長崎大学の朝長万左男先生、日本大学の大島年照先生と共に立ち上げたJALSG(Japan Adult Leukemia Study Group)についてお話しいただきました。〉